第1問

【会話】

学生A

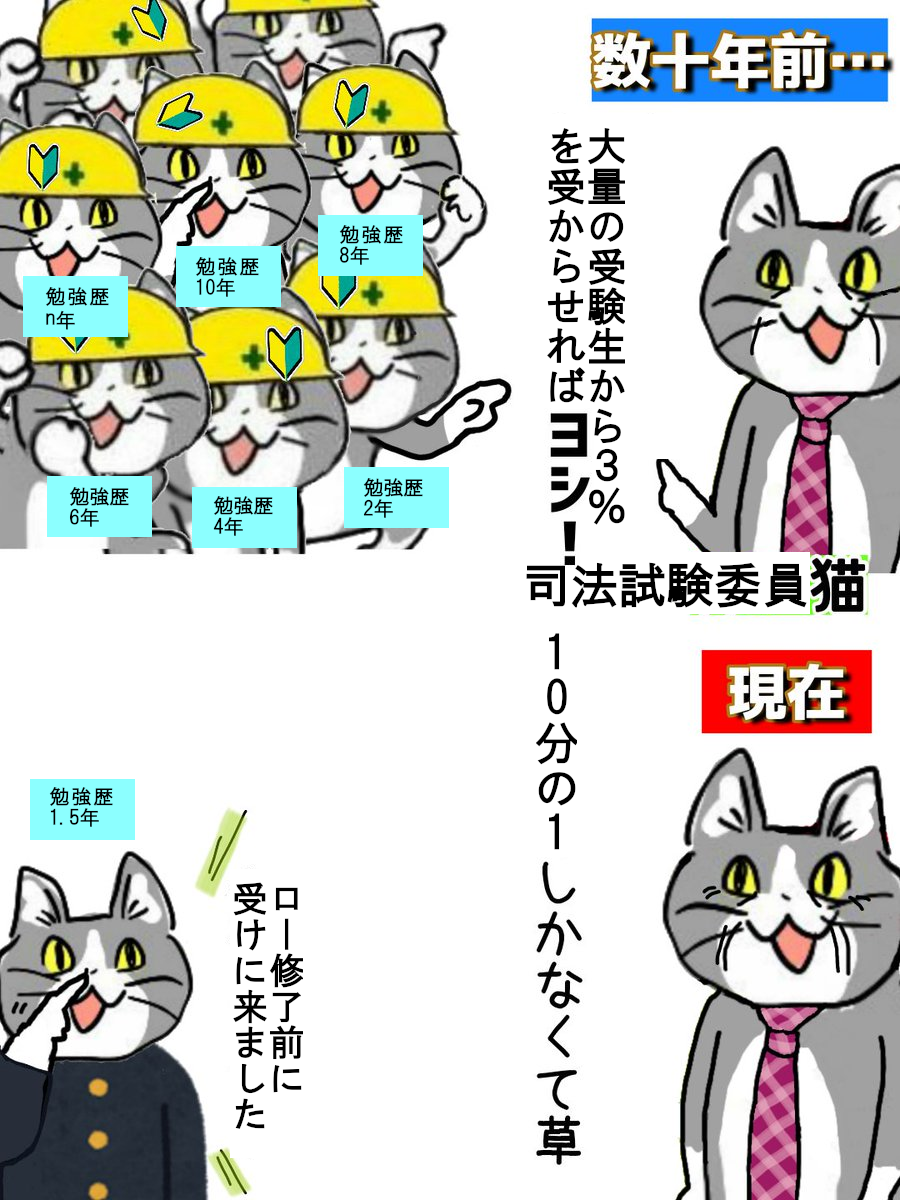

法科大学院制度の本質について、プロセスによる法曹養成という立場に立った場合、修了前の司法試験受験を認める現行制度には問題がある、ということになりますね。

学生B

その考え方からは、原則どおり修了後の司法試験受験のみを認めることになりますが、修了から司法試験受験までの時間がムダになるギャップタームの問題が生じ、学生に忌避感が生じて法科大学院制度の衰退を招きかねません。

学生A

学生の人気取りのため、学生の負担感を排除しさすればよいというのであれば、ロースクールは、授業初日に教科書を見せて、「はい、陳述します」って言って全部教えたことにして、学生に受験勉強だけをさせればいい、ということにもなりかねません。

学生C

「プロセスによる法曹養成」にそれほど自信があるなら、共通到達度確認試験や期末試験などのペーパーテストは不要で、真面目に出席さえすれば修了させてよいことになりますが、少数説にもそのような見解はありません。結局、学習到達度を図るためにペーパーテストが必要というなら、自学自習により法的知識を身に付けてペーパーテストをクリアした者にも司法試験受験を認めてもよいという考えにつながります。

そもそもプロセスによる法曹養成を過度に重視する考え方自体に、根本的な問題があるのではないでしょうか。

第2問

【会話】

学生A

法科大学院制度導入とともに、旧司法試験を廃止したことに問題はなかったでしょうか。

学生B

ペーパー試験が得意なだけの一発屋を社会が求めているはずがありません。プロセスによる法曹養成こそ至上の法曹養成制度です。

学生A

Bさんの立場では、予備試験の法的性格をどのように考えるのですか。

学生B

本道であるロースクールに対する抜け道ルートです。

学生A

ところで、司法試験受験の5回の回数制限に合理性はあるのでしょうか。

学生B

学生に早期の撤退を促す合理的な措置です。

また、それでも法曹の道を志す者に対しては、2回目のロースクール入学や、予備試験合格による受験資格取得も可能ですので、一定の保護が図れます。

学生A

早期撤退を促す趣旨と考えながら、2回目のロースクール入学を認めたり、「抜け道ルート」と批判した手段による受験資格取得を、一転して救済措置のように位置づけるのは、一貫性が欠けるようにも思われます。

第3問

【会話】

学生A

ロースクールが、真実はそうではないのに8割など高い合格率を装って学生を入学させる行為に、詐欺罪は成立しますか。

学生B

学生はみな、ロースクールの詐欺的体制を認識しつつ、「自分は合格できる」と信じて入学していますので、ここはちょっとまずいですが詐欺罪は成立しないと思います。

学生A

ロースクール自身がそのような主張をするのは、まるで東スポの抗弁のようですね。法的には、詐欺の実行に着手したものの結果が発生しなかったとして、詐欺未遂罪が成立するということでしょうか。

学生C

ロースクールの認識においては詐欺的な実行の着手があり未遂犯が成立するように見えたが、錯誤の結果を発生させることが不可能であるため、未遂犯成立に必要な危険性が認められないと考えれば、不能犯とも考えられます。

元ネタ

www.moj.go.jp

刑法[PDF:381KB]

https://www.moj.go.jp/content/001443622.pdf